विष्णु खरे को उनके `मित्र` ज़िद की हद तक सेक्युलर कवि-चिन्तक बताते रहे हैं। `लालटेन जलाना` समेत उनकी दो किताबें (कविता की) मैंने पढ़ी हैं और वाकई मुझ पर उनकी कई कविताओं का गहरा असर हुआ है। मसलन दिल्ली में मुसलमानों की हत्या के प्रसंग को लेकर उनकी एक कविता का। लेकिन इतवार (7 march, 2010 page 6)को जनसत्ता में चित्रकार हुसेन पर उनका लेख `अपने और पराये` पढ़ने के बाद मैं लगातार सोच रहा हूँ कि यह कविता क्या उसी विष्णु खरे ने लिखी है जिस विष्णु खरे ने यह लेख लिखा है या ये दोनों खरे कोई दो हमनाम लोग हैं या फिर इनमें से बाद वाला हमेशा से पहले वाले के भीतर ही रहता रहा है।

खरे अपने इस विशाल आकार वाले लेख की शुरुआत क़तर को (उस क़तर को जिसने हुसेन को नागरिकता दी है) उसकी औकात बताने से करते हैं कि उसकी औकात खरे के मौजूदा शहर दिल्ली के मयूर विहार इलाके से भी और कच्छ जिले से भी मामूली है। वो धनवान है पर उसकी हालत ऐसे इस्लामी धनपशु की है जो कला, प्रजातंत्र आदि मूल्यों से विहीन है और हुसेन के मुस्लिम होने के नाते किसी भी मुस्लिम देश का उन पर फ़िदा होना स्वाभाविक है। तो इस तरह विष्णु खरे प्रस्तावना से ही पाठक का दिमाग एक गहरी मुस्लिम घृणा से भर देना चाहते लगते हैं। इसके बाद वे बताते हैं -

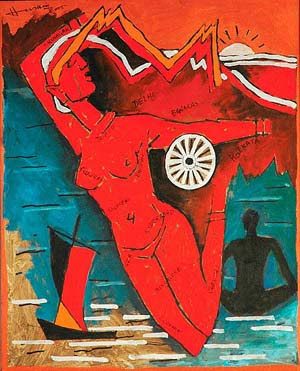

`निसंदेह भारत में हुसेन पर संकट था और है- था इसलिए कि हिन्दू देवी-देवताओं और `भारतमाता` पर बनाए गए उनके चित्रों को लेकर जो धार्मिक दुर्भावनाएं भड़काई गईं और जो सैकड़ों मुक़दमे दायर किये गए उनमें बहुत कमी आई है- दुर्भावनाएं शायद कुछ ठंडी पड़ी हैं और मुकदमे कुल तीन बच रहे हैं। उच्चतर न्यायालयों ने हुसेन की कलाकृतियों पर लगातार एक उदार, सहिष्णु और प्रबुद्ध रुख अपनाया है। देश के सैकड़ों लेखकों, बुद्धिजीवियों, मीडियाकर्मियों, कलाकारों, सक्रियतावादियों और वामपंथी पार्टियों ने हुसेन का बचाव और समर्थन किया है। हुसेन के वकील अदालतों में मौजूद हैं, लेकिन संकट अब भी इसलिए है कि अपनी विवादित कृतियों में हुसेन हमेशा भारत में हैं और उन पर आपत्ति करने वाले, कभी भी, कोई भी आन्दोलन खड़ा कर सकने वाले साम्प्रदायिक तत्व तो इस देश में रहेंगे ही।`

तो यह चतुर शैली इस पूरे लेख की खासियत है जिसमें हुसेन के लिए भी और उनके किए पर भी पर एक साथ अफ़सोस किया जाता है। मतलब खरे यह नाप लेते हैं कि हुसेन के प्रति दुर्भावनाओं में कमी आ गयी है, शायद वे संघ प्रमुख के उस बयान से मुतमईन हों जिसमें उसने कहा है कि हुसेन के भारत लौटने पर उसे एतराज नहीं है। नरसिम्हा राव भी बाबरी मस्जिद पर इस जमात के बयान से पूरी तरह मुतमईन थे (मुझे नहीं पता कि खरे ने सोनिया, अर्जुन सिंह आदि की तरह राव को भी अपनी किसी कविता से निहाल किया हो) । खरे बताते हैं कि मुक़दमे कुल तीन रह गए हैं और पूरा बुद्धिजीवी समाज हुसेन के `बचाव` में मुस्तैद है। हालाँकि जिस हिंदी में खरे लिखते हैं, उसके ही बुद्धिजीवियों और अखबारों ने हुसेन के खिलाफ निरंतर अभियान चलाये हैं और इस घृणित मुहिम में वे `समाजवादी` भी शामिल रहे हैं जिनके नेता राम मनोहर लोहिया के कहने पर हुसेन ने राम और भारतीय मिथकों पर पेंटिंग्स की सीरीज शुरू की थी। क्या इस समय भी `बुद्धिजीवियों` के हुसेन विरोधी लेख और सम्पादकीय जारी नहीं हैं। दरअसल यह पैरा इस लेख में बाद में आये इस निष्कर्ष को प्रतिपादित करने के लिए है कि हुसेन भगौड़े हैं। बकौल खरे,` खुद हुसेन बौद्धिक रूप से कुछ दुर्बल, दुविधाग्रस्त और दोमुंहे लगते हैं`। ऐसा कुतर्क करने वाले कई लोग हैं जो इस आधार पर हुसेन का पक्ष लेना उचित नहीं मानते कि वे खुद `संघर्ष` नहीं कर रहे हैं। तो क्या अगर कोई शख्स `क्रांतिकारी` नहीं है तो उस पर साम्प्रदायिक हमला वाजिब हो जाता है। हुसेन जैसे विश्वप्रसिद्ध कलाकार तो क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति पर किसी भी फासीवादी हमले का विरोध सेक्युलरिज्म या मनुष्यता की शर्त की तरह ही है। एक बार हबीब तनवीर ने कुछ ऐसा कहा था कि बेशक मैं सांप्रदायिक ताकतों से कला और सड़क दोनों जगह लड़ता रहा हूँ। हुसेन सड़क पर नहीं लड़ते तो उन पर हमले वाजिब नहीं हो जाते।

खरे हुसेन के कुछ `विवादित` चित्रों का जिक्र करते हुए कहते है - `दुर्भाग्यवश, न तो खुद हुसेन ने कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही उनके प्रशंसकों-निंदकों ने उनसे पूछा है.` मानो हुसेन के स्पष्टीकरण के बाद या उनकी `माफी` के बाद मामला सुखद हो जाता. मानो बाबरी मस्जिद पर दावा (जो कितना बचा है?) छोड़ने के बाद साम्प्रदायिक ताकतें मुस्लिम प्रेम में डूब जातीं. मानो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद खरे हुसेन की मंशा को लेकर संतुष्ट हो गए हों. हालांकि खुद खरे भी इसका जवाब जानते हैं और इसी लेख में एक जगह वे कहते हैं, `हम जानते हैं कि हुसेन के क्षमा मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ओर वे अपनी विवादित कृतियों को सिर्फ़ `रिग्रेट` करते हैं और दूसरी ओर हिन्दू साम्रदायिक तत्व एन-केन-प्रकारेण इस मसले को पुनर्जीवित करते रहेंगे.`

लेकिन बात इतनी सी नहीं है, पूरा लेख बार-बार हुसेन को कठघरे में खड़ा करता है और हुसेन को सीमा तय करने की नसीहत देता है. खरे कहते हैं, `कोई मुस्लिम भी हिन्दू देवी-देवताओं के अर्द्धनग्न चित्र देखना-दिखाना नहीं चाहेगा. पश्चिमी समाजों में भी नग्नता की एक आपत्तिजनक सीमा होती है. `कामसूत्र` और खजुराहो आदि की दुहाई देना व्यर्थ और हास्यास्पद है. ......अर्द्धनग्नता भले ही हमारे अखबारों और टैबलोइड्स में बिछी पड़ी हो, भले पश्चिमी मोडेल्स की उद्दीपक तस्वीरों में, हमारे किसी भी धर्म को मानने वाले समाज में उसकी स्वीकृति कहाँ है? यह प्रश्न अलग है कि हमें वैसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन क्या हमने `कलात्मक` नग्नता को आम भारतीय को कभी समझाया? कलाओं या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाइयां देकर हम देश को उसकी सदियों की नैतिक, सामाजिक, धार्मिक वर्जनाओं से रातोंरात मुक्त नहीं कर सकते.` लेखक की मुसलमानों और हुसेन से घृणा बार-बार छलछलाती है. वे हिन्दू कट्टरवाद को बाकायदा `नैतिक` आधार देने को उतावले हैं -` विडंबना यह है कि `खुलेपन` की वह हिन्दू `संस्कृति` भारत में इस्लाम के आने के कारण ही लुप्त हुई- जब हिन्दू साम्प्रदायिक तत्व या `आम जनता` हुसेन पर हमला करते हैं तो वे एक तरह से इस्लाम की ताईद ही कर रहे होते हैं`.

खरे यह भी याद दिलाते हैं कि `हुसेन सिर्फ़ शिया नहीं हैं, उनमें भी बोहरा उप-सम्प्रदाय से हैं, जिसकी आलोचना बोहरा बुद्धिजीवी असगर अली इंजीनियर करते रहे है और उन पर जानलेवा हमले हो चुके हैं. हुसेन अपने बोहरा सम्प्रदाय के वर्तमान दाइल मुतलक सैयदना मुहम्मद बुरहानुद्दीन की शबीह भी शायद नहीं बनाना चाहते. लेकिन अपनी एक फिल्म में अभिनेत्री तब्बू द्वारा अभिनीत किरदार को `नुरुन्न्लानूर` कहलवा कर, जो कुरान में अल्लाह का एक संबोधन है, वे अपनी उँगलियाँ जला चुके हैं और उन्हें मुस्लिम समाज से माफी मांगनी पड़ी है.` इस तरह खरे वे तमाम बातें करते हैं जो संघ और दूसरे हुसेन विरोधी करते ही रहे हैं. सीता और हनुमान के चित्र की वे बाकायदा विस्तार से बेहद-बेहद भड़काने वाली व्याख्या करते हैं और पूछते हैं - `क्या इसके लिए इन्साफ माँगना `अकलात्मक`, `हिन्दुत्ववादी`, `सावरकारी` फासीवाद है?` तुर्रा यह कि एक जगह वे यह भी जोड़ते हैं, `हुसेन का अधिकांशत: पक्ष लिया ही जाना चाहिए...`. उनका एक और मजेदार (?) वाक्य है, `बदकिस्मती यह भी है कि हमारे समाज में आधुनिक प्रबुद्धों और जनसाधारण के बीच एक लगभग अपार बौद्धिक खाई है...`. पूरा लेख पढ़कर यह बदकिस्मती शब्द ऐसा ही लगता है जैसा बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आडवाणी के मुंह से कोई ऐसा ही पर्यायवाची निकला था.

वही बात फिर से कि इस लेख में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हुसेन के प्रति नफरत फैलाने वाले कह न चुके हों, नया सिर्फ़ यह है कि यह उस बुद्धिजीवी ने लिखा है जो सेक्युलर जाना जाता है और जलेस और जसम जैसे संगठनों के मंच से आग उगलता रहता है. उसके मित्र उसे एक मसीहा बुद्धिजीवी के रूप में `खरे जी- खरे जी` मन्त्र पढ़ते हुए यहाँ-वहाँ उल्लेखित करते रहते हैं. शुरू में किया गया वही सवाल मुझे परेशान करता है कि यह खरे अचानक प्रकट हुआ है या खरे जी के भीतर हमेशा से था और वे बड़ी व्यथा के साथ सेक्युलर बने रहते आए हैं. अगर ऐसा है तो बूढ़े कन्धों से सेक्युलरिज्म का भार ढोते रहने की ज्यादती भरी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जैसे कि ९५ बरस के बूढ़े चित्रकार से अदालत दर अदालत धक्के खाने और कट्टरवादी ताकतों से गुत्थमगुत्था होने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए.

कुछ मित्रों का यह भी ख्याल है कि खरे के वामपंथी मित्रों के पास अब उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और वक़्त की नजाकत को भांपकर उनकी `खोज` युवतर लेखक भी बाएं चलने का हुनर बताते-बताते दायें चलने लगे हैं तो खरे के लिए भी अपनी उपलब्द्धता विज्ञापित करना जरूरी था. अशोक वाटिका अपने गमले में सजने को उत्सुक पुराने पेड़ों को बोनसाई बना लेने में अक्सर गुरेज नहीं करती. यहाँ तो इस लेख में पांचजन्य तक को लुभा लेने की क्षमता है. खरे जी को शुभकामनाएं.