Showing posts with label Bharatbhooshan Tiwari. Show all posts

Showing posts with label Bharatbhooshan Tiwari. Show all posts

Tuesday, May 14, 2024

मृणाल सेन का संस्मरण: रात में फूल खिलते हैं, पानी मे बेलें फलती हैं

अगस्त 14-15, 1947. देश ने स्वतंत्रता की खुशियाँ मनाईं और विभाजन का मातम भी. एक ओर तो लोग अतीव आनंद की अवस्था में थे वहीं दूसरी ओर क्रोध और हताशा ने लाखों लोगों को चूर-चूर कर दिया था - पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब से बेघर हुए लोग एक के बाद एक आने वाली लहरों की तरह सरहदें पार करते - हर कोई सिर छुपाने के लिए जगह ढूँढ़ता. ख़ुशी तो दीवाना कर देने वाली थी पर वह दोनों पडोसी देशों में ज़्यादा देर टिकी नहीं. पश्चिम में, सांप्रदायिक दंगों का मनहूस साया हर तरफ पसर गया, ख़ासकर भारत की राजधानी में और पाकिस्तान में अन्यत्र. सरहद के दोनों ओर से पनाहगीरों का आना-जाना चलता ही रहा. क्रूरता, हत्या और विनाश की ख़बरें और साथ में लूटपाट, आगजनी का वहशीपन.

महात्मा जी, जो अब दिल्ली में थे, बेहद व्यथित महसूस कर रहे थे. अक्सर वे बड़े नेताओं, जो अब सब बड़े प्रशासक थे, को बुलवा भेजते और ताज़ा स्थितियों के बारे में और अधिक जानना चाहते.

परिस्थिति कुछ इस तरह नियन्त्रण के बाहर हुई कि एक बार तो अपनी चिर-परिचित सादगी और सौम्यता के साथ उन्होंने कहा,”मैं इस वक़्त चीन में नहीं हूँ, दिल्ली में हूँ. और न मैंने अपनी आँखें और कान खो दिए हैं. अगर तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपनी आँखों और कानों का भरोसा न करूँ, तो पक्की बात है कि न मैं तुम्हें समझा सकता हूँ और न तुम मुझे....”

महात्मा जी को लगा उस वक़्त उनके पास अपने सबसे मज़बूत अस्त्र - अनशन - का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है. उन्होंने अतीव आत्मविश्वास के साथ कहा, “स्वयं को कष्ट देकर मुझे प्रायश्चित करना होगा और मुझे आशा है कि मेरे अनशन से उनकी आँखें खुलेंगी और वे वास्तविकता देख पाएँगे.”

कुछ दिनों में हर किसी ने मान लिया कि चमत्कार आखिर हो गया. हवा बदली और नतीजा चौंकाने वाला था. महात्मा जी, हालाँकि कमज़ोरी से उबर नहीं पाए थे, हमेशा की तरह संध्या काल में अपनी नियमित प्रार्थना सभाएँ करते रहे जिसमें गीता, क़ुरआन और बाइबिल की पंक्तियाँ पढ़ी जातीं. 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी गई.

स्वतंत्रता के पाँच महीने बाद, एक बार फिर नेहरू की आवाज़ रेडियो पर सुनाई दी. शोकाकुल, उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया:

साथियो, उजाला हमारी ज़िंदगियों से चला गया है और हर तरफ अँधेरा है. मैं नहीं जानता आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ. हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू कह कर बुलाते थे, राष्ट्र के पिता, अब नहीं रहे....

फिर भी ज़िन्दगी चलती रही, प्रशासन चलता रहा और अब भी चला जाता है - लोग जीते रहे, प्यार करते रहे, हसरतें पालते रहे और हर मोड़ पर लड़ते और अंततः मिटते और फिर-फिर जीते रहे.

मेरे माता-पिता ने, जो अब भी अपने गाँव में थे, कभी उस घर को छोड़ने के बारे में सोचा नहीं था जिसे उन्होंने इतने प्यार से खड़ा किया था. महीने गुज़रे और एक साल निकल गया. दिन प्रतिदिन मुसीबतें आती रहीं और हालात बद से बदतर होते रहे. आख़िरकार परिस्थितियों से होकर मेरे माता-पिता ने फैसला किया कि जो भी सम्पत्ति है उसे बेचकर देश छोड़ दिया जाए. सब कुछ औने-पौने दामों पर बेच दिया गया और एक दिन वे शरणार्थियों की तरह महानगर आ गए. अपना बनाया घर और जायदाद छोड़ने से पहले मेरे पिता ने नए बाशिंदे से छोटी से अर्ज़ की, “मैं नहीं कहूँगा कि तुम वचन दो लेकिन हो सके तो कोशिश करना वहाँ पानी के किनारे बने छोटे से स्मारक को सहेजने की.”

वह हमारी सबसे छोटी बहन रेबा का स्मारक था. वह पाँच साल की नन्ही उम्र में ही चल बसी थी. वह फिसली और पोखर में गिर कर डूब गई.

हम सब भाई-बहनों में रेबा सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी. हम एक बड़े परिवार में पले-बढ़े - सात भाई और पाँच बहनें. भाइयों में मैं छठा था और बहनों में रेबा सबसे छोटी. और वह सबसे ज़्यादा प्यारी थी- मुहल्ले के लोग भी उसे बेहद चाहते थे. उस मनहूस दिन- जहाँ तक याद पड़ता है वह छुट्टी का दिन था- हम साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे. हमारा खाना पूरा होने से पहले ही रेबा हमें छोड़कर चुपके से घाट पर चली गई. मुझे साफ़-साफ़ याद है कि घाट बड़ी ख़ूबसूरती के साथ बना था- हमारे पोखर को उतरती हुई सीढ़ियाँ और एक बाहर निकला हुआ हिस्सा, पानी की सतह से बस कुछ इंच ऊपर, जो लगभग पोखर की चौड़ाई के लगभग एक-चौथाई हिस्से तक अंदर पहुँचता था - और यह सब बाँस से बना हुआ. हम सब को बेहद पसंद था उस पर चलना, दोनों तरफ पानी और फिर अपने पाँव पानी में डुबोए वहाँ बैठे रहना. रेबा भी इससे अछूती न थी. इसके अलावा उसे सबसे आगे बैठना अच्छा लगता था ताकि वह बड़ी आसानी से झूम पाए और गुनगुना पाए. मगर कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ क्योंकि वहाँ कोई नहीं था. हम बस यह अनुमान लगा पाए कि वह उस हिस्से के मुहाने तक गई, वहाँ बैठी, अपने पाँव पानी में डुबोए और अनजाने में फिसल पड़ी. फिर बहुत बाद में जब हम उसे ढूँढ़ने निकले तो वह कहीं न मिली- न पड़ोसियों के घरों में, कहीं नामोनिशाँ नहीं. आख़िरकार, मेज दा, मेरे तैराक भाई ने पोखर में डुबकी लगाई और क्षण भर में उसका बेजान शरीर बाहर निकाला. पानी के अंदर वह बेजान पड़ी थी.

रेबा की मौत की खबर सारे इलाके में फ़ैल गई. सब लोग आए क्योंकि वे सब रेबा से प्यार करते थे. मेरे सबसे बड़े भाई, शैलेश (हम सब के दादा), जो महानगर में रहते थे, भी आए. उनके साथ आए जसीमुद्दीन, दादा के जिगरी दोस्त, क्योंकि उन्हें भी रेबा बहुत अज़ीज़ थी. उनके आने पर, जसिम दा, जैसा कि हम उन्हें बुलाते थे, ने हम में से कुछ लोगों से थोड़ी-थोड़ी बातें सुनीं और एक मिनट भी ज़ाया किए बिना सीधे उस हत्यारे घाट पर पहुँच गए. उन्होंने सारा दिन घाट पर बिताया. चाय पहुँचाई गई जो उन्होंने लौटा दी. दोपहर में खाना परोसा गया जो उन्होंने थोड़ा सा खाया. बहुत थोड़ा सा. दोपहर गुज़र जाने पर उन्होंने मेरी माँ को बुलवा भेजा. वे जैसे-तैसे घाट तक पहुँची. जसिम दा उनसे लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगे. फिर दोनों कुछ देर चुप रहे और उसके बाद जसिम दा ने मेरी माँ को बताया रेबा का एक राज़. रेबा के कई सारे राज़ थे जिनसे सिर्फ जसिम दा वाक़िफ़ थे. जो राज़ उन्होंने मेरी माँ से कहा वह रेबा ने उन्हें महीने भर पहले ही बताया था. वह जसिम दा से वायदा चाहती थी कि किसी दिन वह उसे रात भर जागने देंगे ताकि वह देख पाए कि किस तरह रात में फूल खिलते हैं, कैसे और कब पानी में बेलें फलती-फूलती हैं.

बहुत बाद में मेरी माँ ने मुझे इन सब के बारे में बहुत कुछ बताया और रेबा से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ भी.

अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों से ही.जसिम दा में कविताई की प्रेरणा थी. बड़े होने पर वह कवि के तौर पर मशहूर हुए और हमारे प्रिय जसीमुद्दीन का टैगोर ने भी बड़े प्रेम से संज्ञान लिया. दरअसल नकशी काँथार माठ का, जो उनका एक शानदार और बेहतरीन संगीत नाटक है, मंचन कलकत्ते में हाल ही में हुआ था. उनकी सारी कविताएँ और गीत ग्रामीण परिवेश से उपजे हैं.

उस दिन सूरज ढलने पर, जसिम दा घाट से उठकर आये और कुछ देर हमारे साथ रहे. उनका घर गोबिंदपुर नाम के गाँव में था जो हमारे यहाँ से पाँच-दस मील की दूरी पर था और उनके पिता वहाँ रहते थे. अपने घर लौटने से पहले उन्होंने घाट पर बैठकर लिखी एक लम्बी कविता मेरी माँ के हवाले की. .जसिम दा ने माँ को आगाह किया कि उस कविता को कभी प्रकाशित न किया जाए, कभी भी नहीं. वह सिर्फ उनके लिए थी. वह कविता रेबा के बारे में थी.

मेरी माँ ने वह कविता सितम्बर 1973 में अपनी मृत्यु तक एक राज़ की तरह अपने पास सहेज कर रखी. इतने सालों तक वह एक लिफ़ाफ़े में रखी रही. मेरे पिता के साथ उन्होंने जब अपना घर हमेशा के लिए छोड़ा, तब भी वे वह अनमोल लिफाफा अपने साथ रखना नहीं भूली. उनके अंतिम संस्कार के साथ ही वह लिफाफा भी आग की लपटों के हवाले कर दिया गया.

बेहद लम्बे अंतराल के बाद, 1990 में, कभी न लौटने के लिए अपना गृह नगर छोड़ने के सैंतालीस सालों बाद, वह दिन आया जब मेरी पत्नी और मैं उसी नगर में उसी घर के सामने खड़े थे, जो अब एक सार्वभौम राज्य बांग्लादेश में था. वह घर जहाँ मैंने अपना बचपन और कच्ची उम्र के साल बिताये. उन सैंतालीस सालों में उस घर की मिल्कियत केवल एक बार बदली. वह आदमी जिसने मेरे पिता से वह घर और अन्य संपत्ति खरीदी थी, उसने वह नए मालिकों को उस वायदे के साथ दी जो उसने मेरे पिता से किया था - पानी के किनारे बने स्मारक की देखभाल करने का- और फिर जैसा कि मुझे बताया गया, वह कराची चला गया. अजीब बात यह है कि उन सैंतालीस सालों में मैंने मेरे उस सुदूर अतीत को एक बार भी मुड़ कर नहीं देखा. क्या ऐसा इसलिए हुआ कि इतने सारे सालों में मेरे मन में विभाजन को लेकर इतनी सी भी टीस नहीं उठी? अगर ऐसा है, तो फिर अब क्यों? ऐसा पिछले पंद्रह सालों में क्यों नहीं हुआ, जब आमंत्रित किये जाने पर मैंने ढाका की कई सारी यात्राएँ कीं. क्यों लगभग पाँच-छह बार इस दौरान मैंने अपने गृहनगर आने के आमंत्रण ठुकरा दिए? ढाका से फरीदपुर और फिर लौटकर ढाका? आखिरकार, सैंतालिस सालों बाद, अब क्यों? बाहक़ मुझे नहीं पता.

मेरे बचपन और किशोरावस्था के सालों में ढाका और फरीदपुर के बीच की यात्रा खूबसूरत होते हुए भी पूरा एक दिन ले लेती. हमेशा नदी के रास्ते जाना पड़ता- नारायणगंज से दुमंजिला बड़ी नाव, एमु या ऑस्ट्रिच या उस जैसा कोई, में बैठकर अशांत पद्मा नदी से गुज़रना और फिर पानी के बीच में उस बड़ी नाव से उतर कर छोटी सी नाव, दमदिम, में बैठना और अंततः एक पतली सी नहर में, दोनों तरफ जूट और धान के खेतों को पीछे छोड़ते हुए, फ़रीदपुर की ओर. अब यातायात के साधनों के हैरतअंगेज़ ढंग से बढ़ जाने पर- पहले मोटर और फिर उसी में बैठे-बैठे एक बड़ी नाव द्वारा पद्मा पार करने की छोटी सी यात्रा और आख़िर में फिर मोटर. यह सब कुछ चार घंटों में.

इस बार, 1990 में, जैसे ही मैं और मेरी पत्नी ढाका पहुँचे, हमने फैसला किया कि हम फरीदपुर जायेंगे भले ही चंद घंटों के लिए. बिना किसी विशेष कारण के. एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शिरकत करने के लिए हम तीन दिनों तक ढाका में थे और चौथे दिन हमने यात्रा करने की योजना बनाई. हमारे साथ मेरे युवा कैमरामैन शशि आनंद थे जिनके माता-पिता पश्चिमी हिस्से अर्थात रावलपिंडी से भारत आये थे. वे जिस साल विभाजन हुआ उस साल आये थे. जब वे आये तो शरणार्थी थे पर शशि शरणार्थी न थे. वे भारत में पैदा हुए थे- मेरे महानगर में- और मेरी ही तरह वहाँ बने थे. जब वे बड़े हुए, उनके माता-पिता ने उन्हें अपने गृहनगर के बारे में अनेकों कहानियाँ सुनाईं और अब वे खुद देखना चाहते थे के पूर्वी हिस्से में मेरा गृहनगर कैसा लगता होगा.

वह एक अविस्मरणीय यात्रा थी. हम, विदेशी लोग, तीन लोगों का एक परिवार, मेरी पत्नी गीता और मैं, और शशि. और हमारे साथी और उस सफ़र के गाइड, मेरे मित्र अब्दुल खाएर. एक हँसोड़ आदमी.

जैसे-जैसे हम शहर के पास आते जा रहे थे, ज़ाहिर तौर पर मेरा तनाव बढ़ता जा रहा था.

“क्या हुआ?” हमारे गाइड ने पूछा.

मैंने आत्मविश्वास के साथ कहा, “आगे नहर है”, और फिर उन्हें चौंकाने के लिए कहा, “वह लकड़ी का पुल!”

“इस से पहले कि वह खुद टूट कर गिर जाए, वह लकड़ी का पुल तोड़ दिया गया,” अब्दुल खाएर ने बताया, “और अब तुम एक कंक्रीट का पक्का पुल देखोगे, जो थोड़ा आगे है, पंद्रह साल पुराना.”

तब तक हम पुल पार करने को थे.

हमारी गाड़ी ने पुल पार किया, कुछ देर तक नाक की सीध में जाने के बाद एक गली में मुड़ी - एकदम साफ़-सुथरी, सभ्य, इज्ज़तदार लगती हुई जो मेरे समय में वेश्याओं का इलाका था. कार एक घर के सामने रुकी. हम नीचे उतरे.

खूब स्वागत-सत्कार और खाने-पीने के बाद हमने थोड़ा आराम किया. फिर हम माज़ी की खोज में निकल पड़े. पैदल.

जहाँ तक मेरा सवाल है, यादें अपने-आप मेरे मन में घुमड़ रहीं थी, एक के बाद एक. लगभग सौ स्थानीय नागरिक पीछे से हमें देख रहे थे. उन्होंने मुझे पहचान लिया, पीछे आने लगे, दो-दो तीन-तीन के झुण्ड में, और हमारा घर ढूँढने तक के रास्ते में लोगों की तादाद बढती गई. उत्तेजना बढ़ रही थी क्योंकि हर बढ़ते कदम के साथ मैं अनेको अनिश्चितताओं से दो-चार हो रहा था. स्मृतियों के टुकडों को बेपर्दा करते हुए. लॉस्ट होराइज़न की तरह, रॉनल्ड कोलमन की तरह. और मैं चाहता कि स्थानीय जन मुझे अपनी राह ख़ुद बनाने दें और एक लफ्ज़ न कहें चाहे किसी जगह पहुँच कर मैं उलझ क्यों न जाऊँ. वह ऐसा अनुभव था जो मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा. और मैंने घर ढूँढ़ ही लिया- अपने दम पर. सैंतालीस सालों बाद!

अब घर के सामने मेरी ओर मुँह किये, कुछ लोग थे, बिखरे हुए. कोई कुछ नहीं बोला- न हमसे और न ही आपस में. ऐसी नीरवता जो बहुत कुछ कहती है!

गीता ने फुसफुसा कर कहा, “क्या तुम यहाँ की चीज़ों को पहचान रहे हो? और इन लोगों को भी?”

मैंने मुड़कर देखा, गीता ने हलके से मुझे छुआ. मैं रोना चाहता था पर रोया नहीं.

पीछे से कोई सामने आया. उसने कहा कि मेरे सामने खड़े लोग उस घर के नए मालिक हैं. उस वक़्त एक प्रौढ़ महिला, एक आम गृहिणी, वैसे ही लिबास में, कुछ कदम आगे आई और मेरी पत्नी को एक गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए कहा, “तुम अपने ससुर के घर आई हो.”

साफ़ था कि गीता का दिल भर आया था.

उस महिला ने फिर मुझसे कहा, “आओ, पानी के किनारे बना स्मारक तुम्हें दिखाई देगा.”

मैं चौंक गया. चौंकी गीता भी जिसने मेरी बहन के बारे में मुझसे सब कुछ सुन रखा था.

“मेरा मतलब है तुम्हारी बहन रेबा का स्मारक”, घर की मालकिन ने हौले से कहा, ‘रेबा’ पर कुछ जोर देकर.

गीता और मैंने एक दूसरे की ओर देखा. महसूस हुआ जैसे कलेजा मुँह में आ गया हो.

“आओ!”, उसने फिर एक बार कहा.

एकाएक मुझे राष्ट्रपिता की याद आई, महात्मा जी. याद आईं वे सभी पीड़ाएँ जो उन्होंने अपनी हत्या से पहले भोगीं. काश आज महात्मा जी यहाँ होते.

काश मैं गर्व से अपने पिता को बता पाता कि उनकी छुटकी रेबा का छोटा स्मारक उनसे घर और जायदाद खरीदने वालों ने बड़े प्यार से सहेजा था. नए मालिकों द्वारा वह अब भी सहेजा जा रहा है. पानी के किनारे!

काश मैं अपनी माँ को बता पाता कि उनकी मृदुभाषी बिटिया अब भी उस हत्यारे-घाट के किनारे है जहाँ जसिम दा ने अकेले पूरा दिन बिताया था और लम्बी कविता लिखी थी.

एकाएक मेरी आँखों के आगे अपनी माँ के आलिंगन में उस बेटे की छवि कौंधी जो बहुत पहले बिछुड़ चूका था - जसिम दा और मेरी माँ की आखिरी मुलाक़ात. उनकी मृत्यु के तीन साल पहले. शायद यह तब की बात है जब जसिम दा ढाका विश्वविद्यालय में बाँग्ला के विभागाध्यक्ष के पद से निवृत्त हुए थे.

वह यादगार मौका था जब जसिम दा को उनके सृजनात्मक कार्य के लिए रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय ने डी. लिट. की मानद उपाधि प्रदान की. समारोह हो चुका था पर वे मेरे शहर में रुक गए. उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन किया. मैं कलकत्ते से बाहर था. लौटने पर मैंने उन्हें फ़ोन किया. उन्होंने मुझे तुरंत उनके मित्र के घर आकर मिलने और उन्हें मा से मिलने ले जाने को कहा. मा मतलब मेरी माँ. वे तब मेरे भाई के साथ रह रही थीं- मेरे तीसरे नंबर के भाई गणेश जो शहर से दूर दक्षिण में बसे नाकतला में रहते थे. हमारी माँ बहुत बीमार थीं, दिल की बीमारियों से जूझ रही थीं और बिस्तर पर ही थीं. मैं उन्हें जसिम दा की खबर देता रहा और आधे घण्टे में हम घर के दरवाज़े पर पहुँच गए. जिस घड़ी कार का इंजन ‘दहाड़ा’ और गाड़ी घर के सामने जा रुकी, हमने माँ की पुकार सुनी, “ज..सि..म!”

“मा….!”

जसिम दा ने जवाब में पुकार लगाई. गाड़ी से उतरने और माँ की ओर लपकने में उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया. क्षण भर में मैंने उन्हें अंदर के आँगन के बीचोंबीच देखा. वे एक दूसरे से लिपट गए थे, माँ और बेटा. वे बच्चों की तरह रो रहे थे.

चुपचाप अंदर आते हुए और पोर्च में बैठते हुए, मैं उन्हें दूर से देखता रहा- बड़े सम्मान के साथ.

[मृणाल सेन की संस्मरणात्मक पुस्तक 'ऑलवेज बीइंग बॉर्न' 2011 में मुझे यूएनसी चैपल हिल की लाइब्रेरी में मिली थी. इस मार्मिक टुकड़े का अनुवाद करने से पहले मैंने इंटरनेट पर ढूँढ़ कर कुणाल सेन का नंबर हासिल किया जो अमेरिका में ही रहते थे. उन्हें फ़ोन कर बताया कि मैं अनुवाद हेतु अनुमति चाहता हूँ तो उन्होंने वादा किया कि वह अपने पिता तक मेरी बात पहुँचा देंगे और फिर कुछ दिनों में मृणाल सेन का ईमेल मुझे मिला (जो अब मेरी उपलब्धि है - स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ).

इस अनुवाद को पूरा करने में मुझे लगभग आठ साल लग गए जिसकी वजह प्रकाशक द्वारा माँगे गए 2000 रुपये कम और मेरी अपनी काहिली ज़्यादा है. संयोग (या दुर्योग) ऐसा कि अभी तीन चार दिन पहले ही इन्दर राज आनंद के बारे में पढ़ते हुए मैं (वाया सत्यजित राय) विकिपीडिया पर मृणाल सेन तक पहुँचा था और आश्वस्त हुआ था कि वे जीवित हैं. दूसरा संयोग यह कि कवि जसीमुद्दीन की आज पहली जनवरी को जयंती है.-भारतभूषण तिवारी]

नोट- यह संस्मरण हिन्दी अनुवाद के रूप में 1 जनवरी 2019 को जनचौक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था लेकिन तकनीकी कारणों से अब वहाँ उपलब्ध नहीं है। आज मृणाल सेन के जन्मदिन पर यहाँ सहेजा जा रहा है।

Saturday, April 21, 2018

सैम हैमिल, वाइट हाउस से भिड़ जाने वाला कवि

|

| 9 May 1943 – 14 April 2018 |

दोस्त

विक्टर इन्फान्ते की पोस्ट से मालूम हुआ कि सैम हैमिल नहीं रहे। उनके द्वारा

सम्पादित पुस्तक पोएट्स अंगेस्ट दि वॉर (अब याद नहीं कहाँ की) पब्लिक लाइब्रेरी से

पुरानी किताबों की सेल में मैंने शायद दसेक साल पहले ख़रीदी थी। `वाइट हाउस` से भिड़ जाने वाले इस एक्टिविस्ट कवि से यह मेरा पहला परिचय था। वह

वाक़या तो अब, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, `स्टफ़ ऑफ़

लेजंड` है।

2003

में मोहतरमा लॉरा बुश ने `वाइट हाउस` में कवियों की एक संगोष्ठी आयोजित करने का ऐलान

किया; निमंत्रण भेजे

गए। सैम हैमिल ने न केवल वह निमंत्रण ठुकराया बल्कि इराक़ युद्ध की मुख़ालफ़त में पोएट्स अगेंस्ट दि वॉर नाम की वेबसाइट शुरू की जो एक वैश्विक आंदोलन में बदल गई।

इस वेबसाइट पर लगभग बीस हज़ार प्रतिरोध की कविताएँ संकलित हैं। इन्हीं में से कुछ

कविताएँ पुस्तकाकार छापी गईं जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है।

हमारे

देश में जब चाटुकारिता और सत्ता के पिछलग्गूपन के नए अध्याय रचे जा रहे हैं, सैम

हैमिल का जाना और भी तकलीफ़देह है। उन्हें और उनके जज़्बे को सलाम करते हुए उनकी

तीन कविताएँ (मूल अंग्रेज़ी से अनुदित) पेश हैं।

-भारत भूषण तिवारी

स्टेट ऑफ़ दि यूनियन, 2003

यरूशलम मैं कभी नहीं गया,

लेकिन शिर्ली बात करती है बमों की.

मेरा कोई ख़ुदा नहीं, पर मैंने देखा है बच्चों को

दुआ माँगते कि बमबारी रुके. वे दुआ माँगते हैं अलग-अलग खुदाओं से.

ख़बर अब फिर वही पुरानी ख़बर है,

जो दुहराई जाती एक बुरी आदत, सस्ते तम्बाखू, सामाजिक झूठ की तरह.

बच्चों ने इतनी अधिक मृत्यु देख ली है

कि अब उनके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं.

वे रोटी के लिए क़तार में हैं.

वे पानी के लिए क़तार में हैं.

उनकी आँखें मानों काले चन्द्रमा हैं जिनमें से झाँकता है खालीपन.

हमने उन्हें हज़ारों बार देखा है.

कुछ ही देर में राष्ट्रपति भाषण देंगे.

उनके पास कहने लिए कुछ न कुछ होगा बमों के बारे में

आज़ादी के बारे में

हमारी जीवन पद्धति के बारे में.

मैं टीवी बंद कर दूँगा. हमेशा करता हूँ.

क्योंकि मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है

उनकी आँखों के स्मारकों को निहार पाना.

जेम्स ओस्को अनामरिया की मौत पर

जब उसकी लाश उन्हें

अबानकाइ में

पचाचाका ब्रिज के पास

कचरे के ढेर में मिली,

कौन कह सकता था

कि किसने

उखाड़े थे उसके नाख़ून,

किसने पैर तोड़े,

नोंच ली आँख किसने,

किसने अंततः उसका गला रेता.

कौन कह सकता था

किसने उसे कचरे में फेंक दिया

बोतल में बंद सन्देश की तरह.

कौन कह सकता था

कि वह कौन था

और क्यों

मगर कोई तो है जिसे पता है

कि किसका हाथ गर्दन पर है

और किसका बन्दूक पर.

युवा कवि ने ऐसा क्या कहा था

जो उसे मरना पड़ा?

क्या मौत का दस्ता था

इस ट्रेजेडी का लिखने वाला?

जिसे सीआईए ने प्रशिक्षण दिया हो?

कह नहीं सकते.

कोई तो जानता था

उसकी ज़ुबां के नाज़ुक स्पर्श को

क्योंकि वह कविता के हर स्वर

और हर व्यंजन में

जान फूँक देती.

लोर्का की मृत्यु पर बोलते हुए

उसकी आँख में छलका आँसू

कोई याद करता है

और जन पर बात करते हुए

उसकी आवाज़ की लय

कोई याद करता है उसके ख़्वाब

एंडीज़ के सायों में

एक लोकतांत्रिक संगीत के;

पंखों वाली कविता के.

बेशक, युवा कवि को पता था

कि कविता प्रेम है

और इस दुनिया में,

प्रेम एक ख़तरनाक शै है.

इराक़ में चल रही लड़ाई के तीन साल पूरे होने पर हेडन करूथ के नाम एक ख़त

लगभग चालीस साल हुए

उन सब जंगों के ख़िलाफ कविता लिखने के बारे में

तुमने कविता लिखी थी, हारलन काउंटी से लेकर इटली

और स्पेन. जब तुम्हारी चुनी हुई कविताएँ

आज मिलीं, उनमें से एक यह कविता थी जिसे

फिर पढ़ते हुए मैं ठिठका.

हम तबसे लगातार युद्धरत हैं.

मैं महायुद्ध के दौरान पैदा हुआ

और मैंने भी अपने सारे दुखदायी दिनों में

उस ख़ास अहमकपन

और बेमतलब और लाचार दर्द को जिया

और उसके खिलाफ लिखा है.

क्या उससे एक जान भी बच पाई?

कौन बता सकता है?

बजाय इसके कि ऐसा करने से

मेरी अपनी जान बची.

आह, मैं बता पाता तुम्हें बची हुई जानों

के बारे में. सित्का में थी

वह एक जवान ख़ूबसूरत औरत

जिसके पति ने, जो उसकी कविता से ईर्ष्या

करता था, उसके दोनों पैर

एक रस्सी से बाँध दिए और

फेंक दिया अपनी नाव से.

दक्षिण-पूर्वी अलास्का के उन पानियों में

आपके पास ज़िन्दगी के लगभग १२ मिनट होते हैं.

या ऊटा की दादी अम्मा

जो छंदबद्ध, रूमानी सॉनेट लिखा करती

और एक दिन रात गए

मुझे मोटेल में फ़ोन किया क्योंकि

उसका जबड़ा टूटा हुआ था, और उसकी नाक,

और वह अब भी पी रहा था. या मैं तुम्हें

एलेक्स के बारे में बता सकता हूँ, जो ड्रग्स

से जुड़े जुर्म में उम्रक़ैद काट रहा था

और क्लासिक्स से रूबरू होने पर उसकी आँखें

कैसे चमक उठीं.

हाँ, कविता ज़िंदगियाँ बचाती है.

सारी जंगें घर से ही शुरू होती हैं

युद्धरत आत्म के भीतर.

ना, हमारी कविताएँ नहीं रोक सकतीं

जंग, ना यह जंग और ना कोई और

बल्कि वह जो

अपने अंदर धधकती है.

जो पहला और एकमात्र कदम है.

यह एक

पाक यकीन है, एक कर्तव्य

कवि का शगल.

हम लिखते हैं कविता जो हमें लिखनी चाहिए.

नोट्स:

- स्टेट ऑफ़ दि यूनियन: अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम दिया जाने वाला सालाना अभिभाषण

- दूसरी कविता का सन्दर्भ है प`रू देश के जेम्स ओस्को अनामरिया नामक कवि और एक्टिविस्ट की दिसम्बर 2005 में टॉर्चर के बाद की गई हत्या। प`रू में अबानकाइ एक शहर है जो पचाचाका नदी पर बसा है।

- हेडन करूथ (1921-2008): अमेरिका के एक और रेडिकल कवि जिनसे सैम हैमिल प्रभावित रहे।

Saturday, November 5, 2016

कम्बख़्त दस्तावेज़ `पासपोर्ट` और नानी का इंतिक़ाल

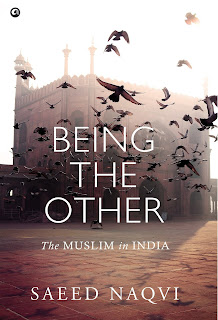

(सईद नक़वी की पुस्तक ‘बीइंग दि अदर: दि मुस्लिम इन इण्डिया` (अलिफ़ बुक कंपनी, 2016) के एक अध्याय ‘ग्रोइंग अप इन अवध’’ का हिस्सा )

अनुवाद और प्रस्तुति : भारतभूषण तिवारी

हमारे समरसतापूर्ण अस्तित्व और मुक्त सांस्कृतिक अंतर्मिश्रण के चलते 1947 में हुए बँटवारे का दर्द कुछ गहरा था क्योंकि घनिष्ठता से जुड़े कुनबे भी अकस्मात् बंट गए. यह ज़िन्दगी की एक दर्दनाक विडम्बनाओं में से एक है कि हमारी इतनी अच्छी ख़ाला-नानी, नानी अम्मी, जिन्होंने हमेशा मुस्तफ़ाबाद में दफ़नाए जाने का ख़्वाब देखा था, लाहौर में अल्लाह को प्यारी हुईं. उनका शरीर हिंदुस्तान वापिस नहीं लाया जा सका और हम उनके जनाज़े में शरीक नहीं हो सके. आज के दौर में, जहाँ छोटे परिवार बढ़ते जाते हैं, ख़ाला-नानी शायद दूर की रिश्तेदार लगे, मगर हमारे परिवार में ऐसा नहीं था जो कि पारम्परिक संयुक्त परिवार व्यवस्था पर आधारित था. मेरी अम्मी की अम्मी अपने कुनबे में सबसे बड़ी थीं और नानी अम्मी सबसे छोटी. मेरी अम्मी से उनका ख़ास लगाव था जिनकी निगहबानी में वह बड़ी हुई थीं. इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि नानी अम्मी के अपने बच्चों का ख़याल न रखा गया हो; एक दूसरे पर अत्यधिक आश्रित रहने वाली उस व्यवस्था में उनके अपने बच्चों का ख़याल औरों ने रखा. दरअसल, जैसा कि मैंने पहले बताया, मुस्तफ़ाबाद का हमारा घर ममेरे-फ़ूफ़ेरे-मौसरे भाई-बहनों, मामियों-मौसियों-फूफियों और मामाओं-फ़ूफ़ाओं-मौसियों से भरा रहता (जिनकी तादाद मुहर्रम, बच्चा पैदा होने, किसी की मौत होने या शादी-ब्याह के मौकों पर सौ तक पहुँच जाती).

अपने इंतकाल के दिन तक नानी अम्मी को पासपोर्ट नामके दस्तावेज़ को समझने में बेहद मुश्किल हुई. वह इस इल्म के साथ बड़ी हुई थीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ़क़त रेलगाड़ी के टिकट की दरकार होती है. यह बात आसानी से समझ में आती है क्योंकि पहले की उनकी सारी यात्राएँ यूपी में अवध तक सीमित रहीं. वह बाराबंकी में पैदा हुईं, बिलग्राम में ब्याहीं और मुस्तफ़ाबाद या लखनऊ मेरे माता-पिता से मिलने आती रहीं. फिर बँटवारा हुआ, उसके बाद ज़मींदारी प्रथा का ख़ात्मा और फिर उनके शौहर का इंतकाल जो एक छोटे-मोटे सामंत थे. बाराबंकी और बिलग्राम के घर जीण-शीर्ण हालात में थे. नानी अम्मी हमारे साथ रहने आ गईं और मुस्तफ़ाबाद और लखनऊ के बीच आना-जाना करती रहीं.

पासपोर्ट की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी थी कि उनकी दो बेटियाँ पाकिस्तान में ब्याहीं और वहीं रह गईं. उनकी कश्मकश उतनी ही शदीद थी जितनी टोबा टेक सिंह की (सआदत हसन मंटो का एक काल्पनिक चरित्र) जो यह नहीं समझ पाया कि बँटवारा होने पर उसका गाँव पाकिस्तान में कैसे ‘जा’ सकता है; उसी तरह नानी अम्मी नहीं समझ पाईं कि उनकी बेटियाँ दूसरे मुल्क कैसे ‘जा’ सकती हैं. कोई अपना घरबार हमेशा के लिए कैसे छोड़ सकता है? उन्हें दिलासा देने की कोशिश में यह बतलाया गया कि उनकी बेटियाँ, सुग़रा और सकीना, वाकई घर छोड़ कर नहीं जा रही हैं. बम्बई में उनकी लड़कियों के वास्ते दो ‘बहुत अच्छे लड़के’ थे, मगर लाहौर लखनऊ से बेहद करीब था. तिस पर वे ‘लड़के’ (जिन्हें पाकिस्तान के कुछ कज़िन ने ढूँढा था) बहुत अच्छी ‘ज़ात’ के थे. ( उपमहाद्वीप के मुसलमानों पर हिन्दू जाति प्रथा के असर को कभी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. सैयद, शेख़, पठान अब भी ऊँची जातियाँ हैं और जुलाहे और दीगर पेशेगत श्रेणियों को नीचा माना जाता है.)

हिंदुस्तान का नक्शा निकाल कर बिछाया गया. नानी अम्मी को दिखाया गया कि कैसे त्रिवेंद्रम, मद्रास, बैंगलोर, हैदराबाद, बम्बई ये सब हिंदुस्तान में होते हुए भी लखनऊ से लाहौर क्या कराची से भी ज़्यादा दूर थे. उन्हें बतलाया गया की हिंदुस्तान-पाकिस्तान की सरहद महज एक बनावटी सरहद थी जिसे चंद हफ़्तों में एक ‘अंग्रेज़’ सर सिरिल रैडक्लिफ ने जल्दी-जल्दी में खींच दिया था, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की सरहद का फैसला करने के लिए मुकर्रर लिए गए दो कमीशनों के मुखिया थे. वक़्त के साथ-साथ सरहद ख़त्म हो जाएगी और वह उसे एक अस्थायी असुविधा के तौर पर ही लें.

इसलिए नानी अम्मी सुग़रा और सकीना को पाकिस्तान के ‘लड़कों’ से ब्याहने को राज़ी हो गईं. मगर जल्दी ही वह उनके शुरूआती शुबहों से रूबरू हुईं जो शुरुआत थी मोहभंग की. उनकी हसरत थी कि वह अपनी बेटियों के पास लाहौर जाएं और उन्हें पासपोर्ट हासिल करने को कहा गया. अगर लाहौर और कराची हिंदुस्तान के दीगर बड़े शहरों के मुकाबले लखनऊ से नज़दीक थे तो फिर क्यों उन्हें रेलगाड़ी के टिकट के अलावा एक और ‘टिकट’ लेने के लिए क्यों कहा जा रहा है. इस ‘अजीब’ ज़रूरत के पीछे की वजहों को उन्हें समझाने की कोशिशें की गईं, फिर पासपोर्ट के फॉर्म लाए गए और उन्होंने अचरज के साथ अपनी साफ़ उर्दू लिखावट में उन्हें भरा. मोहभंग का दूसरा मौक़ा आया. मेरे पिता के मुंशी ने उन्हें बतलाया कि अगर फॉर्म हिंदी या अंग्रेज़ी में भरा जाए तो उन्हें पासपोर्ट जल्दी मिल जाएगा. क्या उर्दू का कोई मोल नहीं रहा? उन्होंने पूछा.

नानी अम्मी का उर्दू से लगाव इस वजह था क्योंकि यही इकलौती लिपि उन्हें सिखाई गई थी, हालांकि जो भाषा वह बोलती थीं वह थी खालिस अवधी या देहाती. दरअसल, बोली के मामले में लिंगभेद था. ज़्यादातर ख़वातीन अवधी या देहाती बोलतीं मगर औपचारिक मौकों पर उर्दू या हिंदुस्तानी बोल लेतीं. हज़रात उर्दू या हिंदुस्तानी में गुफ़्तगू करते और अनौपचारिक मौकों पर अवधी या देहाती पर आ जाते.

पासपोर्ट, जो नानी अम्मी के लिए हमेशा एक बेहद नापसंद दस्तावेज़ रहा, के बिना ही वह सिधार गईं इस बात में कुछ प्रतीकात्मकता शायद होगी. वह लाहौर में अपनी बेटियों के पास थीं, छह महीनों से बीमार. उनका हिंदुस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो चूका था. वह चाहती थीं कि उसे रिन्यू करवाया जाए क्योंकि वह चाहती थीं कि उन्हें मुस्तफ़ाबाद में दफ़नाया जाए. उनकी बेटियों ने उनसे कहा कि यह काम जल्दी ही करवाया जाएगा. मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया. वह एक बेहद ग़मगीन दौर के रूप में मेरी यादों में बसा है. नानी अम्मी के इंतिकाल से हम उबरे ही थे कि अखबारों ने मुरादाबाद (उ.प्र) में 1980 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में दुनिया को बताया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हमेशा की तरह ‘हज़ारों’ बेघर हुए.

Subscribe to:

Posts (Atom)